(按:本文之姊妹作於2019年10月26日發表於《自由時報》)

大清帝國債券還真是個程「咬金」,冷不防地在美中貿易戰的折衝煙硝中半路殺出。

美國政府是否會向中國追討大清帝國債務?在白宮請願網站的連署通過後,這不再是個假設性的問題。從帝俄債券的前例來看,不論白宮如何回應,此案的落幕之日恐怕尚遠。在「拉板凳看好戲」之餘,我們亦可觀察類似的歷史國債案例,從而深一層觀察廣泛影響二十世紀史的幾次國家重構與繼承。

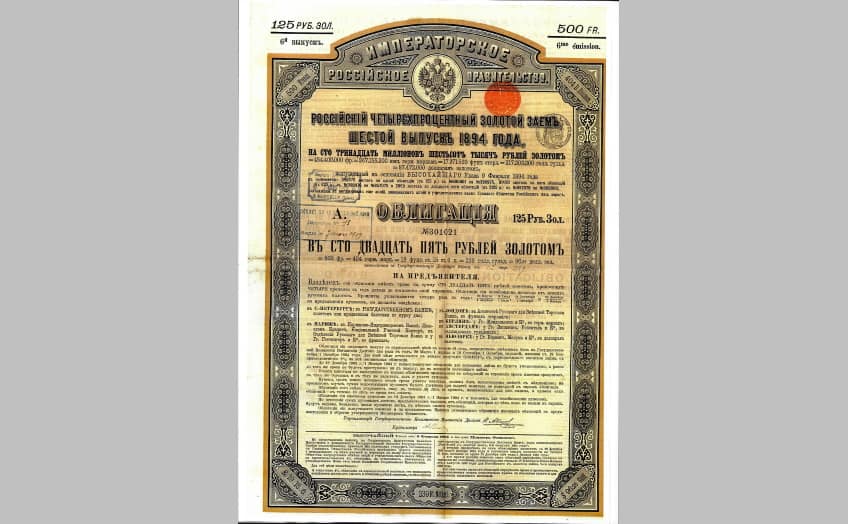

從十九世紀初到一次大戰前夕,俄羅斯帝國曾多次對外發行債券,其中有幾次是為了興建鐵路( 清帝國是有樣學樣 ),不能算是「惡債」(odious debt,通常指獨裁者為斂財或購置軍火鎮壓異己而以國家之名舉借的債務;一般認為繼承的國家/政府無義務償還)。儘管十九世紀的歐洲金融界不乏對俄國償債能力的質疑,英法兩國仍一再捧場。法國尤其積極:在普法戰爭慘敗後,法國希望扶助俄國,藉以牽制快速崛起的德國(法俄後來更進一步結盟,且在日後的第一次世界大戰夾擊德國)。然而,當時法國正如火如荼地推動多方面的轉型建設,國庫無多餘資金可供援外。當局遂把腦筋動到民間儲蓄上,以「借錢給俄國,即借錢給法國」為號召,鼓勵認購俄債。在愛國心與債息的雙重驅使下,俄債在巴黎炙手可熱,1888年的80億法郎債券甚至不到一星期即被認購一空1。

孰料,一九一七年十月革命後,列寧旋即在同年年底簽署命令,拒絕承認沙皇時代的債務。英法為此提出的交涉抗議盡皆碰壁2。冷戰開始後,此議題更難解決。待到戈巴契夫掌權,蘇聯終於開始著手解決這批歷史舊債,於1986年與英國約定:蘇聯放棄索討七十年前被英國扣押的黃金,英國則不再追討戰前舊債3。

法國持有的俄債金額遠較龐大4,加以蘇聯提出的交換條件遭法國峻拒5,此部分遂被擱置。蘇聯解體後,其繼承者俄羅斯聯邦在1997年與法國達成協議,承諾償付四億美元,再由法國政府發放給債券持有者。由於此金額低於(以當時幣值計算的)債券總值的百分之二,有萬餘名債權人拒絕遷就,且串連揪團,訴諸司法6。法國最高行政訴訟機關在2004年裁定,這些債券所代表的私人債權不因外交協議而滅失7。債權固然保住,但是債務人不只在境外,而且還是個主權國家。就算找全世界最窮兇惡極的討債公司出面,還是沒輒。俄國並非沒錢,他們甚至在2017年還清了前蘇聯向外國舉借的700億美元國債8。俄方的認知是:上個世紀末的協議已處理了這筆債務。二十年來,法國歷屆政府的態度則一直是:此案木已成舟,國家無法要求俄國取消舊約、重新議價。於是,仍持有帝俄債券者至今依然沒討回半毛錢。

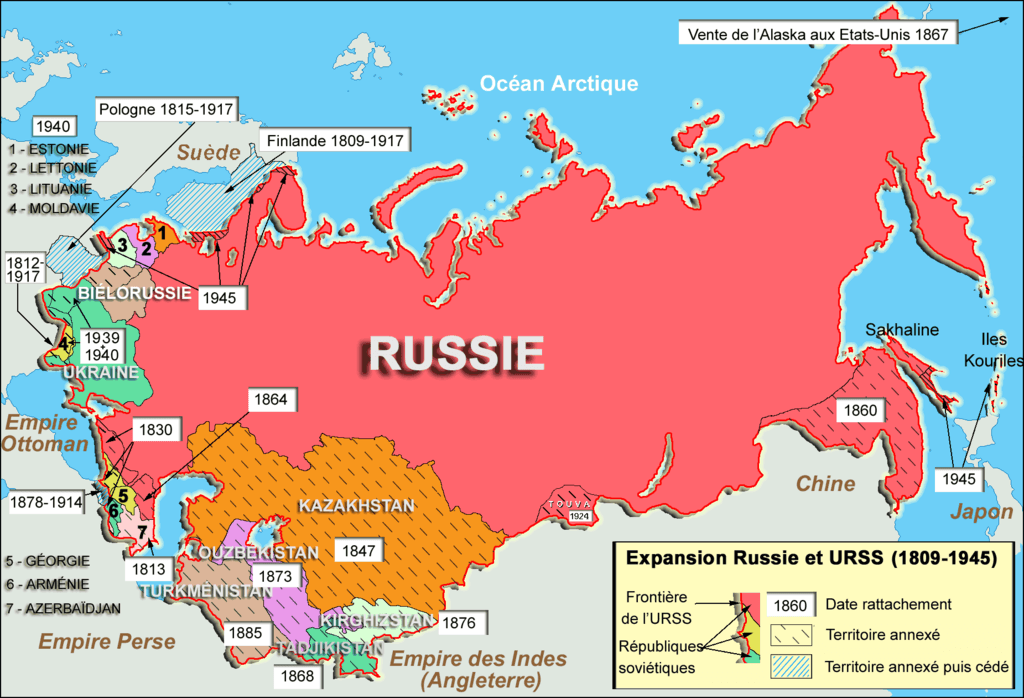

作為羅斯帝國的繼承者,蘇聯與俄羅斯聯邦畢竟先後承認了帝俄債券的效力。宜注意的是,就領土規模而言,俄羅斯不僅小於蘇聯,且小於覆亡前夕的俄羅斯帝國。在蘇聯解體之際,曾被帝俄併吞的一些地方分別屬於脫離蘇聯而獨立的國家(如哈薩克等等),不屬今日之俄羅斯。不論是否為俄裔,這些地方的人民皆不必分攤負擔俄國償付法國的四億美元——在第一次世界大戰後期即已脫離俄國獨立的芬蘭更不待言。

威瑪共和舊債

德國是另一個可資參考的例子——甚且可謂佳例。根據凡爾賽條約(1919),德國需負擔的戰爭賠款高達1320億馬克(約合現在的4420億美元或13.4兆台幣)。當時的德國無力負擔,遂猛開印鈔機,因而造成惡性通貨膨脹。德國後來改而對外發債借款,但這種借債還債的作法實際上只是延後付錢,而且帶來利息負擔。德國的財政經濟因而雪上加霜,最終導致被視為民族救星的希特勒上台。希特勒視凡爾賽條約為奇恥大辱、萬惡淵藪之一,掌權後即翻臉不認帳,連帶拒絕承認威瑪共和的舉債,後來更把債主們一一捲入戰爭。

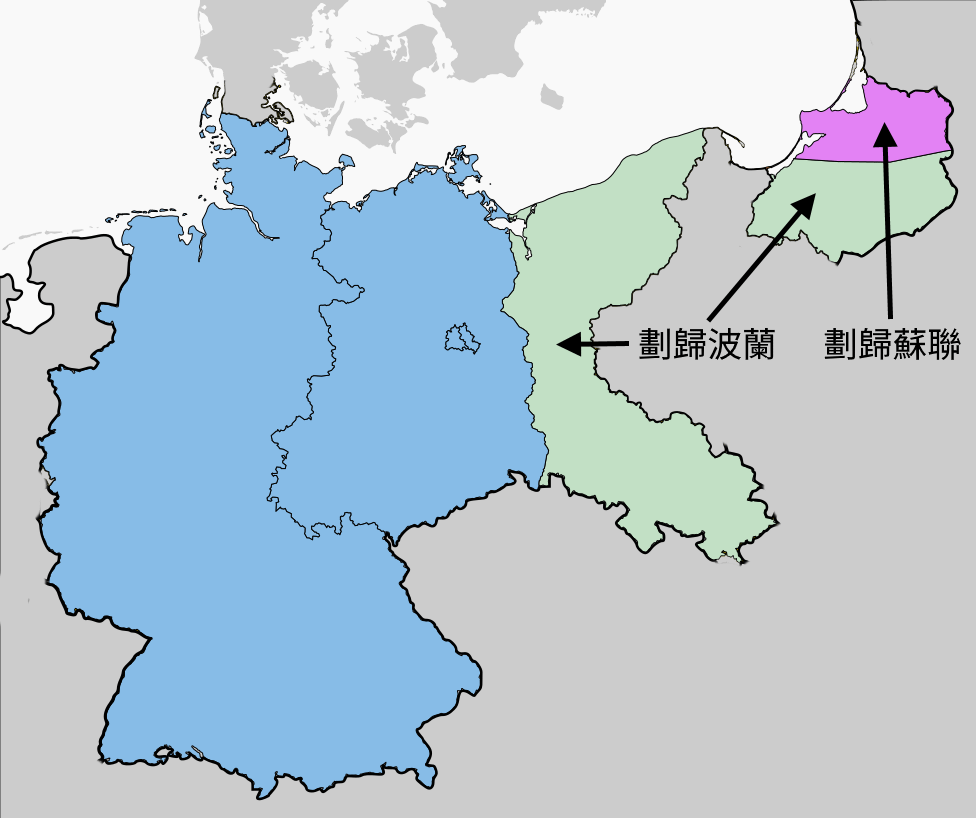

戰後,德國被盟軍佔領,分為兩國。西德為了建立財政信用,在1950年代即決定向西方盟邦債主分期償還威瑪共和時代的舊債,從沒有柏林圍牆時就開始還,到了柏林圍牆崩垮後仍繼續,直至2010年才清償完畢9。東西合併後的德國領土仍小於威瑪時代的德國:二次大戰後,威瑪時代的部分領土被劃給波蘭與蘇聯。同俄國的情況一樣,前德國領土上的居民,即使是德裔10,亦未分擔償還威瑪時代的德國國債。

領土變遷、政體改造、國家繼承

除非是惡債,國債的償付責任不會隨著政府繼承而消失。國家繼承呢?若循1983年的《關於國家在國家財產、檔案及債務方面繼承的維也納公約》(Vienna Convention on Succession of States in respect of State Property, Archives and Debts ),基本上,繼承國承接被繼承國的債務(第34條),而且國家繼承不影響債權人權益(第36條)。儘管簽署與加入此公約的國家僅有十四個,且不包含美俄英德等國際政治頭等要角,但俄、德兩國的作法畢竟實踐了此公約明示的這兩項原則。此等案例遲早會在未來的主權債爭訟中被債權人的律師援引為據。

從一次大戰前至1990年代初,俄國與德國皆經歷多次領土變遷與政體改造。儘管昔日的俄羅斯帝國與現在的俄羅斯聯邦在土地、人民、政府三方面都無法劃上等號,世人仍認為新舊兩國之間存在著(隔代)國家繼承(succession of states )的關係。此等關連如何界定?因為「俄羅斯」之名?

誠然,從俄羅斯帝國(Russian Empire, 1721–1917)、俄羅斯共和國(Russian Republic, 14 Sep – 7 Nov 1917)、俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國(Russian Soviet Federative Socialist Republic, RSFSR, 1917–1991)到現在的俄羅斯聯邦(Russian Federation),國名皆有Russian( Росси́йская ),但國名中的地名與族名是隨著實體而出現的,並非定義實體的要素。自然人改名之後,其客觀本體不會隨之改變;國家亦然。例如,Swaziland(史瓦濟蘭)王國在2018年更改國號為Eswatini王國,其領土範圍、人民、國家組織都沒變,國王也依然是Mswati三世。

另例:以前地理課本總會特別介紹其豐富自然資源的薩伊(Zaire)。此國在1964–1971年的國名是剛果(Congo)民主共和國;獨裁者Mobutu將國名改為Zaire後,大家省了很多麻煩,不必再費神分辨剛果民主共和國與其鄰居剛果民主共和國(Republic of Congo, 常簡寫為RoC或ROC)。Mobutu政權垮台後(1997),國名回復為「剛果民主共和國」。自此之後,郵寄到該國的人又要注意寫清楚,以免誤寄到另一個剛果。

有時,國號更改是為了因應領土範圍之改變,例如我們長期習稱的「英國」之正式國號在整個十九世紀都一直是「United Kingdom of Great Britain and Ireland」(大不列顛及愛爾蘭聯合王國);愛爾蘭獨立建國後(1922),這個聯合王國的領土變小,名稱變長:「United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland」(大不列顛及北愛爾蘭聯合王國)。

歸結而言,先有國,後有名。在歷史上,同一國名指涉的範圍往往不盡相同,甚至差別頗大。在1900年,德國的面積超過54萬平方公里,包含打贏普法戰爭而取得的亞爾薩斯、洛林;東西德合併後的德國仍為歐洲大國,但面積僅及二十世紀初的德意志帝國之三分之二。歷史課本都會寫到,普魯士王國(Kingdom of Prussia )在鐵血宰相裨斯麥的領導下,接連打贏普奧戰爭、普法戰爭,締造德意志帝國;課本通常略過沒提的是,這個王國的名稱源自普魯士公國(Duchy of Prussia),而普魯士公國的領土在二次大戰之後就不屬於德國了11。

不過,普魯士公國僅為普魯士王國的兩大組成份子之一。就實質而言,另一個更重要:西邊的布蘭登堡侯國(Margraviate of Brandenburg。統治這個侯國的Hohenzollern家族在繼承了普魯士公國(1618)之後,在十八世紀結合兩國與其他國家而建立普魯士王國12),後來更擴張而成稱霸歐陸的德意志帝國(1871);現在所謂的德國至此才名實俱存。雖歷經兩次大戰的戰敗割地,以柏林為首都的布蘭登堡侯國的核心領域至今猶多屬德國(即奧德河、尼斯河線以西的部分)。

柏林對德國而言,不只是首都,而且在德意志建國的漫長歷史中,一直是黑鷹之首、國家主權之象徵。由此,我們即可瞭解,美、英、法三國為何要在二次大戰結束後堅持柏林的一分為二,不惜成本地維持被共產東德四面包圍的西柏林。後來柏林圍牆的拆除迅速演成(連西歐國家也未必全然樂見的)兩德合併;實質上的德意志聯邦共和國在兼併東鄰,耗費龐大人力財力將首都自波昂東遷至450公里外的柏林:凡此皆與這個城市的象徵意義有關。

柏林圍牆的倒塌啟動了二十世紀末的地緣政治大洗牌。在歷史上,帝國的終結往往伴隨著遍地烽火;在蘇聯帝國末年,不少地方為掙脫莫斯科之控制而發生短暫的武力對峙或衝突;所幸,西起兩德國界,東至白令海峽,大部分的地域未陷入持續性的戰爭。

在東歐,除了選擇與西德合併的東德以及陷入族群戰爭的南斯拉夫部分地區之外,其他衛星附庸如波蘭等國所採行的大動作就只是推翻共黨政權、脫離莫斯科掌控。捷克斯洛伐克的故事多了為世人所津津樂道的一幕:共黨倒台後,該國的族群問題擺不平,兩大族群乾脆協議分家,拆夥成為捷克、斯洛伐克兩國。

在蘇聯境內,除了少數幾個爭議地區(尤其跟俄國結仇太深、且獨立遭莫斯科壓制的車臣)之外,各共和國在宣告獨立時基本上保持了當時的政治地理劃分。蘇聯雖是個中央集權的極權國家,但在1922年正式成立時採行聯邦式的組織架構(反正實質上是以黨領政),而構成此聯邦的各個「蘇維埃共和國」或多或少符合(當時官方界定的)民族傳統地域。這些國中之國在1990年代初先後就地宣告獨立,宛如一張張沿虛線撕下的郵票。列寧當然不是為了方便拆夥而創造這個體制。相反地,其目的在於藉此維持共黨對帝俄疆域的統治:他完全瞭解,國族主義既能造成世紀大戰,當然能裂解他所統治的多民族帝國;與其坐等分裂,不如借力使力,在帝國境內順應潮流,建立多個類擬民族國家的共和國,同時以聯邦之名當屋頂,實際掌權的共產黨作為共同骨架,牢牢框套住各國。七十年後,共黨一垮,聯邦招牌撤掉,各部分順勢彼此脫鉤而獨立13。於今觀之,列寧無心插柳,造就了一個便於無痛解散的帝國。

今日的俄、德領土皆遠不如1900年時的規模,但他們在主、客觀上畢竟都繼承了當年的國家:其所繼承的包括領土的主要部分、有形無形的資產、名稱等等。逐項列舉,清單長得很。現代國家的繼承尚包含條約的權利與義務,還有本文所談述的主權債(債權或/與債務),此外,還有國際組織的會員資格(例如今之俄國繼承了蘇聯在聯合國大會與安理會的席次)。

在俄國,緬懷當年帝國榮光的民族情緒仍時而牽引著國家的方向。克里米亞是世人記憶猶新的案例。德國則顯然走在另一條道路(或說層次)上。經過兩次世界大戰之後,該國除了極右翼中的少數狂熱份子,早已沒人會主張索討「曾為我國統治之地」、「我族之歷史生存空間」、或國境外的「神聖領土」。納粹的對外擴張曾讓德國人達成這種期望,到頭來卻失去更多:四百多萬軍民命喪戰火;國境滿目瘡痍且盡遭敵軍佔領、分割;東德受共產極權統治四十多年。不過,二十世紀的德國史並非盡是不堪回首的往事。姑且不論文化科技方面的許多傑出成就,僅看與常民生活息息相關的事物吧:雖然領土面積僅為今日德國七成(亦即德意志帝國的46%),西德卻能從戰後廢墟迅速復興崛起,搖身一變,成為世界第三大經濟體。

不論新舊,每個國家各自承載著其歷史記憶。儘管規模程度不一,每場國家重組都是重大的斷裂與接續。國家不可能外於集體意識而存在。是以,國家重組必定與歷史記憶的延續與重整共構。砍掉重練式的國家重組通常伴隨著某種形式的國家繼承,而國家繼承的內容除了最適合由法律學者來研究講解的那些事物之外,尚有集體記憶。集體記憶可為資產、可為負債,端視各國想要如何讓它們影響自己的未來命運。

- 參閱Sandra Szurek, “Épilogue d’un contentieux historique: l’accord du 27 mai 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945,” Annuaire Français de Droit International, vol. 44, nᵒ 1, 1998, pp. 145‑146. ↩︎

- 前引文,pp. 147‑148。 ↩︎

- 詳細而言,英蘇在1968年曾締約處理戰前雙方的財物索討問題,但帝俄債券問題直到1986年初的再度締約時才得到解決。參閱:S. W. Magnus, “The Foreign Compensation Commission,” The International and Comparative Law Quarterly, 1988, vol. 37, no. 4, pp. 975‑982; John Andrew, “Eighty years later, the Tsarist bond pays off,” The Independent, 15 January 1997。 ↩︎

- 就1997年的相關報導與資料所揭示的金額來計算,法國人持有的帝俄債券總值約為英方(以英蘇訂約時的計價為準)之9倍。 ↩︎

- 蘇聯提出的交換物是被被法國凍結的波羅地海三小國存放在巴黎的黃金。法國當年之所以凍結這些資產,理由是蘇聯非法併吞這三國。法國從未承認蘇聯此舉的正當性,所以不認為那些黃金屬於蘇聯。波羅地海三小國獨立後,法國即讓這些資產物歸原主。 ↩︎

- PH. G., “L’indemnisation des porteurs d’emprunts russes dans sa phase finale,” Les Echos. 14 November 2000. ↩︎

- Conseil d’État (France), “7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/02/2004, 229040, Inédit au recueil Lebon.” ↩︎

- 最後一個拿到錢的債權國是繼承南斯拉夫的波斯尼亞。參閱:Fabrice Nodé-Langlois, “Moscou solde sa dette soviétique mais toujours pas les ’emprunts russes,’” Le Figaro, 25 March 2017。 ↩︎

- Eric Chol and Romaric Godin, “L’Allemagne a remboursé ses dernières dettes datant de la 1ère Guerre mondiale,” La Tribune, 1st October 2010 ↩︎

- 德國投降(1945)後,這些地方的德裔居民大多數被迫遷徙到領土縮小後的德國,但仍有不少德裔人口留下來。根據本世紀初的人口普查資料,波蘭的Opole省(戰前屬於德國)自稱德裔的居民有十萬多人,佔該區總人口約十分之一。參閱:Bernadetta Nitschke, “Religion as an element of identity of the German minority in the Third Republic of Poland,” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, vol. 19, no. 2, 2012, p. 98。 ↩︎

- 起家厝變成異國地,這種故事不只一樁。現在的白俄羅斯共和國的前身「白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國」(Byelorussian SSR)於1919年1月1日在Smolensk宣告成立,一星期後遷都明斯克(Minsk)。Smolensk則在半個月後被劃歸俄羅斯(RSFSR),而且在蘇聯解體後仍屬今之俄羅斯聯邦。 ↩︎

- 公爵的位階高於侯爵,因此升級為王時,以普魯士為名。 ↩︎

- 早在二次大戰時,德軍長驅直入後,蘇聯內部的某些民族嫌隙就跟著浮上檯面。蘇聯收復失土後,在史達林的血腥鐵腕控制下,民族之間的矛盾又遁入伏流。 ↩︎