去年11月下旬,接連幾件超商兇殺案在政媒界引發漣漪。彼時,媒體人黃暐瀚在中天政論節目表示,他收到一名聲稱曾支持蔡英文的年輕母親來信訴說,五年過去了,現在她感到「要保護孩子變得好難」。 據此,黃先生隔空向總統喊話:「您讓人民痛苦了1」。

衡諸事實,那位所謂的「挺英媽媽」顯然過慮了。

近年的暴力犯罪趨勢

根據警政署統計,2020年的暴力犯罪(含故意殺人、 擄人勒贖、 強盜、 搶奪、 重傷害、 重大恐嚇取財、強制性交)案件較2015年減少六成四,而其中的故意殺人案件數則減少了六成2。對於在意人身安全者,暴力犯罪受害者人數是更值得參考的指標:2020年為860人,比2015年的2200人少了六成;其中的故意殺人案件受害者人數則從579人降至304人,亦即減少了四成七。

以全人口為分母而得出的比例更適於評估歷年的變化——這也是廣為各國採用的主要指標之一。儘管近年全國人口總數變動相當有限,此處仍以此數值來製作統計圖:

2015至2020年間的變化顯而易見。暴力犯罪受害者的比例年年減少,從2015年的十萬分之9.38降至十萬分之3.65。 至於故意殺人的受害者紀錄,同時期從十萬分之2.47降至十萬分之1.29,其間僅有2017年微增0.06。

至於2021年,我們在那個「要保護孩子變得好難」的十一月下旬已知,前十個月的暴力犯罪、故意殺人案件之受害者人數分別為2020年同期的九成二與八成二。時至2022年初的現在,我們已看得到去年全年的統計值,確知去年的紀錄果然再度破底3。

在各類刑案統計數字中,命案死者人數最貼近事實。只要有屍體,就須有醫師或法醫開立死亡證明,是以,這個統計項目可用警政、衛生之統計資料交叉比對。在台灣這種相關制度運作早已相當嚴整的國家,這兩種統計資料不至於南轅北轍。

衛福部最新的死因統計年報(2020)顯示,他殺死亡率在2015年為十萬分之0.8,在死因排行榜名列第二十九;其後五年的死亡率均低於先前的此紀錄,且在2019年與2020年退出前三十名的榜單(2020年的紀錄是0.65)。這個變化印證了警政統計所呈現的趨勢4。

拉長時間來觀察:暴力犯罪的發生率自2007年起即持續下降,故意殺人案更從2003年之後即連年趨低,五年來的情形無非是先前格局之延續。這個趨勢歷經多屆總統任期而不變,理應是社會文化變遷所致——只有在若干特殊條件下,國家政策才可能使暴力犯罪在短期內盛行或驟減5。

儘管重大刑案明顯減少,我們不宜據此而推論,整個台灣暴戾退散、日趨祥和。即以見諸家庭暴力案件通報系統的統計來觀察,家暴案件幾乎年年增加:2005年全年有六萬多件,2020年的紀錄則已增至178,710件,換言之,在十五年間增至近三倍。

在台灣,家暴統計與刑案統計是兩個獨立系統,有些案件同時出現在兩邊的紀錄中:部分被歸類為「重傷害」與「一般傷害」等等的刑案即發生於家庭暴力防制法的涵蓋範疇。家暴與意外應是「一般傷害」案件總數連年居高不下的兩大主因6。對於家暴,國家所能做的立即有效措施主要是接獲通報後保護受害人、懲治加害人。這只是亡羊補牢,而且只能如此——除非仿效小說《一九八四》所描述的體制,使人人連在家中都被「老大哥」盯著。至於治本預防之道,國家只能由教育、宣傳與改善社會經濟體制著手,而其成效須在十多年之後才看得出來,絕不可能立竿見影。話說回來,有心保護自家子女者不必擔心這問題,除非家中另有危險人物。

以上引用的數據全是易在網路上查到的公開資料。《關鍵評論》在2018年即曾彙整刑案統計,釐清近年不時出現於輿論巷議的「台灣治安越來越差」之虛實。稍曾用心注意治安狀況的媒體人理應老早就知道,十多年來,嚴重暴力犯罪的減少是大勢所趨,甚難逆轉。

從影像到想像

為什麼那位所謂的「挺英媽媽」之認知會完全悖反事實?以偏概全是常見的謬誤(fallacy),不足為奇。值得注意的是,這種謬誤可被有系統地製造、加強。

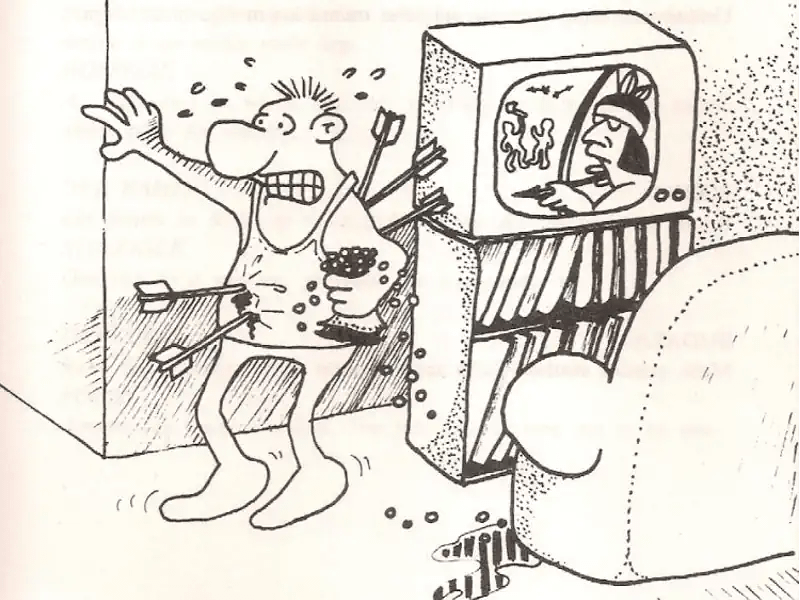

除非有天眼通,任何人皆無法親眼目睹全國每個犯罪場景。台灣並非日落之後即不宜出門閒逛的危險國度,都會區的午夜街道甚且四處點綴著閒逛、跑步或遛狗的行跡。在這個時而有外國人士稱羨其治安的地方7,大多數人一年到頭僅會在新聞報導中「看見」暴力犯罪。一般而言,媒體特別強調或加以頻繁報導的事情愈易深烙在閱聽人的腦海中,進而形塑其認知中的世界。在這方面,使用動態影像的媒體(如電視)的影響力遠勝報刊雜誌8。而就影像所誘發的身心反應而言,暴力影像是最強的一種。為了抓住手握遙控器的觀眾,電視台往往在處理暴力犯罪新聞時,加以強調,並增加其播出的時間與頻率。是以,在某些民主國家,明明犯罪率降低,卻有很多人覺得治安敗壞9,且因此而更注意暴力犯罪新聞;媒體則呼應閱聽人的這類需求。在此循環作用下,犯罪日增的錯誤印象一再地被複製、加強10——不令人驚訝地,這種最早在美國觀察的現象也出現在連美國節目主持人的招牌服裝都有人仿效的台灣11。

早在半個世紀之前,大眾傳播學者葛伯納(George Gerbner)已發現,愈常看電視的人愈容易將世界看成一個充斥暴力的危險地方:

Violence as a scenario requires the appropriate setting and cast of characters. The setting is what we call “mean world.” In it most characters feel insecure and fear victimization while some are also willing or compelled to oblige them by acting violent and thus confirming the fears of many.

Heavy viewers [of television] are most likely to express the feeling of living in that self-reinforcing cycle of the “mean world12“.

這種「險惡世界症候群」(mean world syndrome)在二十四小時新聞台、網路媒體(含新興的網路直播、自媒體)、行動連網裝置早已普及的今天只會更嚴重、更常發生13。

從影像到現實

媒體(特別是其所呈現的暴力)對閱聽人的負面影響不限於認知的層次。對某些人而言,暴力犯罪、災難之類的負面新聞是誘發焦慮、憂鬱症、壓力創傷後症候群的危險因子14。亦值得注意的是,媒體所呈現的暴力(media violence)的負面影響並不總是如此「消極」。2006年的《公共衛生年度評論》(Annual Review of Public Health)的一篇文章回顧數以百計的研究論文而得出這個斬釘截鐵的結論:媒體所呈現的暴力足以造成真實世界的暴力攻擊增加,對大眾健康構成危害15。這種效應包括培養暴力傾向(尤其在未成年者身上)以及短期內的「促發」(priming)。後者與「模仿犯罪」(copycat crime)有相當程度的重疊16,不僅會發生於公共場所的大規模槍擊與校園槍擊,也可能出現在配偶或親密伴侶之間17。由此觀之,在日前接連發生在台灣便利商店的暴力攻擊中,媒體報導恐怕也扮演了觸媒的角色——將來或許有研究者就此提供解答。

儘管大部分人(似乎)不會因媒體所呈現的暴力而落入光譜的兩端(亦即犯罪與生病),社會上仍有為數可觀的心靈遭受不安全感與不信任感侵蝕,成為政治問題的溫床。在某種程度上,Gerbner四十年前在美國國會舉辦的證詞有助於理解美國近年的政治社會動盪(包括2021年初的國會大廈攻擊事件) :

I believe that a corrosive sense of insecurity and mistrust invites not only aggression but also repression. Fearful people are more dependent, more easily manipulated and controlled, more susceptible to deceptively simple, strong, tough measures and hardline postures — both political and religious18.

心懷恐懼的大眾易受欺騙、操弄、控制。 野心家與極端份子會利用這種心態,虛構或誇大治安或民生方面的危險,甚至自己出手,製造動亂。愈發動盪不安的社會氛圍日益強化望治的人心,讓多數人期待橫空出世的救世主以鐵腕擺平一切— — 管他是野心狂人或軍警硬漢。這是墨索里尼與希特勒攫取大權的捷徑,也是西歐極右政黨在上世紀末復興的因素之一。美國前總統川普(Donald Trump)在甫入主白宮時曾一語道破這個秘訣:

Real power is – I don’t even want to use the word – fear.

此非川普之創見,馬基維利(Machiavelli)早已闡明恐懼在政治上的妙用。時隔五百年,當今的獨裁者仍沿用古方,以威嚇被統治者來鞏固其統治秩序(或名為「和諧社會」);同時,在某些民主國家,總有意圖重建威權體制的一小撮人訴諸大眾的恐懼,強化、利用人心中的險惡世界症候群,利用選舉機制由下而上地騙取國家權力,重演顛覆威瑪共和的故事。台灣的經濟社會狀況優於大多數國家19,不必自己嚇自己,更當以西歐北美為鑑,避開人家踩過的歷史陷阱。

最後,奉勸那位想要保護孩子的年輕母親:先保護好自己,遠離媒體公害,少接觸那些渲染暴力的媒體,免得幫助其經營者增加收入而成為暴力的間接贊助者,而使自己與其他人在這個惡的循環裡成為受害者。

- 張士哲,〈人民痛苦!黃暐瀚揭「挺英媽媽」來信:保護孩子變好難〉,TVBS新聞網,2021年11月24日;鄒鎮宇,〈超商店員被刺死!黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」一封信:您讓人民痛苦了〉,《東森新聞》,2021年11月25日;李瑋萱,〈挺英年輕媽媽嘆「5年後保護孩子更難了」 黃暐瀚:蔡總統,您讓人民痛苦了〉,《風傳媒》,2021年11月25日。 ↩︎

- 暴力犯罪之定義見內政部警政署,《警政統計年報》,2020年,頁4。 ↩︎

- 對於這些數字,大可不必多疑。刑案統計難免有漏網之魚,這是每個國家都會遇到的問題(廣土眾民的國家尤然)。在民主化之後的台灣,社會輿論對警方的壓力相當可觀,警察「吃案」的可能性相對縮小,極少人膽敢壓下「與治安最直接關係」的刑案。是以,暴力犯罪幾乎不可能被統計單位遺漏,除非犯罪事實完全在警政系統的掌握之外——例如受害者不願或不敢外揚的家暴。 ↩︎

- 警政統計的故意殺人案件含殺人未遂,其數值必然大於或等於衛生機關死因統計的他殺死亡。 ↩︎

- 例如,嚴重錯誤的政策會造成經濟危機或族群對立等局面,造就暴力犯罪的溫床;而在一個犯罪組織橫行的地方,警力的霹靂手段可能在短時間內將大量潛在犯罪者送入監獄(但這種手段通常只是治標,甚至會讓大量罪犯匯集獄中而醞釀新一波的黑道猖獗,或如蔣經國時代的「一清專案」那樣地衍生出更多暴力犯罪)。 ↩︎

- 根據警政統計,在2011至2020年間,一般傷害罪的受害人總數遊走於14,774上下。在檢察機關近年偵結的傷害案件中,過失傷害(其中八至九成由交通事故造成)即佔所有傷害案件的五成六,其它則幾乎都是普通傷害(刑法第 277條第 1項)。一般傷害的平均年增率約為2.5%,由此推估,增速遠甚於此的家暴案件(同期平均年增率超過6%)在近年一般傷害案件數所佔的比例有相當程度的增加——受限於各機關公開的統計內容,我尚無夠精細分類定義的資料可計算家暴在一般傷害的佔比。 ↩︎

- 例如今年年初的這則蘋果新聞網之報導:〈兩理由送女兒來台灣教英文 美國老爸為這件事後悔了〉。 ↩︎

- 在傳統主流報紙的頭版,罕有暴力罪案能擠下國家大事;追逐利益的新聞節目則易淪為小報一般,以聳動、戲劇性為優先。 ↩︎

- 許多研究證實這種影響,例如Mick Ryan, “Public(s), Politicians and Punishment,” Criminal Justice Matters, no. 64, 2006, pp. 14-15; Derek Chadee, “Fear of Crime and the Media: from perceptions to reality“, Criminal Justice Matters, vol.43, no. 1, 2008, pp. 10-11; Nicola Mastrorocco and Luigi Minale, “News Media and Crime Perceptions: Evidence from a Natural Experiment,” Journal of Public Economics, no. 165, 2018, pp. 230-255; Matti Näsi et al., “Crime News Consumption and Fear of Violence: The Role of Traditional Media, Social Media, and Alternative Information Sources,” Crime & Delinquency, no. 67, 2020, pp. 574 – 600。另,日本曾有一份針對撫育幼兒之女性的相關研究:荒井崇史、藤桂、吉田富二雄,〈犯罪情報が幼兒を持つ母親の犯罪不安に及ぼす影響〉,《心理学研究》,第81巻, 第4号,2010年,頁397-405。 ↩︎

- Rayeheh Alitavoli and Ehsan Kaveh, “The U.S. Media’s Effect on Public’s Crime Expectations: A Cycle of Cultivation and Agenda-Setting Theory,” Societies, vol. 8, no. 3 July 2018. ↩︎

- 在威權統治下的國家,媒體無此自由,所以即使暴力犯罪持續增加,螢幕上的社會仍一片和諧。戒嚴時期的台灣即是如此:諸多犯罪新聞頂多上得了報紙,卻在電視新聞中被遺漏或淡化。 ↩︎

- George Gerbner, “Testimony of George Gerbner Before the Subcommittee on Telecommunications, Consumer Protection, and Finance of the Committee on Energy and Commerce,” U.S. House of Representatives, Washington, D.C., 21 October 1981, p. 5. ↩︎

- 近年有大量研究聚焦於新興媒體之影響,筆者於此僅列舉一篇:Majid Yar, “Crime, media and the will-to-representation: Reconsidering relationships in the new media age,” Crime, Media, Culture: An International Journal, no. 8, 2012, pp. 245-260. ↩︎

- 參閱:Martin Paul Block et al., “The relationship between self-report of depression and media usage,” Frontiers in Human Neuroscience, no. 8, 2014; Faison, Christy L. et al., “How Do Violent News Stories Affect Viewers?,” Concordia Journal of Communication Research, vol. 4, no. 5, 2017 ; Erin G Grinshteyn et al, “Fear of violent crime and anxiety/depression among adolescents,” Mental Health & Prevention, no. 8, 2017, pp. 39-45; Rebecca R. Thompson, “Media Exposure to Mass Violence Events Can Fuel a Cycle of Distress,” Science Advances, vol. 5, no. 4, 17 April 2019; Marie-Claude Couture et al., “Effect of fear of victimization on hazardous alcohol drinking, tobacco, and marijuana use among university students: A tale of two sexes,” Addictive Behaviors, no. 106, 2020。台灣學者最近發表的研究亦發現此種負面影響:Wang, Kuan-Ting et al., “Investigating the Relationship between Media Usage, Depression, and Quality of Life among Older Adults,” Healthcare, no. 9, 2021。 ↩︎

- L. Rowell Huesmann and Laramie D. Taylor, “The Role of Media Violence in Violent Behavior, ”Annual Review of Public Health, vol. 27, 2006, pp. 393-415.。十五年來,續有大量論文印證或深化此一論點,例如Craig A. Anderson and Brad J. Bushman, “Media Violence and the General Aggression Model,” Journal of Social Issues, vol. 74, no. 2 2018, pp. 386-413。部分學者反對此說,相關爭論綿延多年,且擴及暴力電玩等領域,於此略過。請讀者參閱:Douglas A. Gentile, “The Evolution of Scientific Skepticism in the Media Violence ‘Debate’,” Analyses of Social Issues and Public Policy, vol. 16, no. 1, December 2016, pp. 1-5。 ↩︎

- 媒體的影響包括動機的誘發與犯罪手法型態的仿效,兩種影響的程度視個案而異。參閱Jacqueline B. Helfgott, “Criminal behavior and the copycat effect: Literature review and theoretical framework for empirical investigation, ” Aggression and Violent Behavior 22 (2015), pp. 46–64. ↩︎

- Carmen Vives-Cases, Jordi Torrubiano Domínguez and Carlos Alvarez-Dardet, “The effect of television news items on intimate partner violence murders, ” The European Journal of Public Health 19, 6, (2009), pp. 592–596; Claudia Paola Lagos Lira and Patsili Toledo, “The Media and Gender-Based Murders of Women: Notes on the Cases in Europe and Latin America,” The Heinrich Böll Stiftung (2014). ↩︎

- George Gerbner, “Testimony of George Gerbner Before the Subcommittee on Telecommunications, Consumer Protection, and Finance of the Committee on Energy and Commerce,” p. 7. ↩︎

- 台灣在2020年的世界幸福指數(World Happiness Report)的排名從25名進步到19名,介於英法兩國之間,在東亞穩坐第一(其次是排名40的日本)。參閱John F. Helliwell et al., World Happiness Report 2021, New York, Sustainable Development Solutions Network, 2021, p. 18. ↩︎