演員與戲服

史達林的替身Lubitsky與Rachid皆經過一番職前訓練之後才公開露臉,執行任務。前者受訓半年;出身農家的後者受訓時間長達兩年,且由導演Aleksei Dikiy親自指導。黑澤明作品中的影武者所接受的可謂在職訓練:武田家的老臣教他模仿武田信玄的姿態動作,務求做到連武田家內部所有不該知道秘密的人都被蒙在鼓裡。不過,在歷史記載中,日本影武者的故事通常只提到喬裝。

本尊的招牌服裝是替身的必備道具。「影武者」開始出現在日文辭典時,「服裝」即已出現在其定義中,且是唯一的構成要素:

本人と同服装にしたてて敵を欺き或は惑はす為にする(高橋五郎,《和漢雅俗いろは辞典》,1913)。

歷經百年,《大辭林1》與《デジタル大辭泉2》仍如此界定影武者的構成要件。

這種欺敵招式並無專利。莎士比亞筆下的Douglas伯爵亟欲在戰場上殺死英王亨利四世,卻被影武者的盔甲欺騙,「三度刺殺國王的外貌(appearance3)」,待到跟正牌交手時,心疑這又是個幌子,錯失了真正的機會。這不是莎士比亞憑空想像的故事。在真實世界的戰役中,被Douglas伯爵殺死的Walter Blount的確因為身上的盔甲而被對手誤認為國王。相關敘述沒提到Blount長得像英王亨利四世。同樣地,先前提到的後醍醐天皇、毛利元就、柴田勝家三人的替身亦皆非以容貌來混淆敵人的認知。

君主與路人

有多少人親眼見過英國國王亨利四世(1367 – 1413)?多少人親眼見過明惠帝(1377 – ?)?因燕王造反(靖難)而出逃的明惠帝行蹤成謎,明成祖及其繼任者從未找到這個心頭大患,六百年後的我們亦不知其下落。

同樣是垮台後潛逃,墨索里尼與希奧塞古皆擁有明惠帝朱允炆所無的現代交通工具,卻都在逃亡途中三兩下就被平民活逮,悽慘喪命。姑且不論聰明程度,僅看歷練:後兩者顯然遠勝明惠帝。兩種故事結局的巨大差異容或緣於運氣等等因素,但更重要的是時代背景的不同。

那兩個歐洲獨裁者掌權時到處展示自己的模樣,他們除非動整型手術,否則,不論走到哪裡,都會被認出來。在明代,沒有整型手術,準備出逃的明惠帝朱允炆也許會如傳說的那樣,落髮偽僧。墨索里尼自是不可能用這招,他顯然未料到自己有落魄逃亡的一天,沒準備假髮。情急生智,他戴德軍鋼盔,混在搭火車撤退歸國的納粹軍隊中。然而,追捕者還是輕易地揪出他4——這個喜好作秀的獨裁者似乎忘了,自己頂著鋼盔的宣傳照片與畫像流傳甚廣,連小學課本都有。

明惠帝的情況完全相反。莫說當時尚不存在的照片,一般人根本沒見過皇帝畫像——更何況,中國帝王通常不注重其肖像之寫實程度(或者說,較重視「寫意5」)。在古代中國,皇帝畫像不可在外流傳6,明帝國法律更明文禁止私人持有「歷代帝王圖像」,違者挨一百大板7。正因如此,今日所見的正版中國皇帝肖像幾乎全來自清帝國的宮廷收藏8。

親眼看過皇帝的人呢?基本上,不論是否住在京畿地區,平民罕有機會目睹皇帝的面貌。從漢代開始,皇帝出門的標準安全措施即包括「止人清道9」。根據沙皇特使Timkowski在1820至1821年間在北京的記載,皇帝出宮前往天壇祭拜時,沿路所有門窗緊閉,因為一般平民不可以看到出巡中的皇帝10。若依明代的《出警圖》與《入蹕圖》中的那種護駕警衛規模與配置,平民事實上被隔絕於相當的距離之外。

在朝當官者較平民有機會看到皇帝,但未必人人有機會看清楚天子龍顏。唐太宗貞觀六年(632)時的中央官員共643人11,元英宗時的朝廷則有2089名官員12,官位不夠高的朝臣除非因職務性質或有事面奏,難有機會接近皇帝。原則上,皇帝與朝臣應定期集會,處理國家政務。然而,並非每個皇帝都勤於臨朝聽政:從康熙的「每日聽政13」到明神宗的二十年不上朝,頻率隨大老闆的觀念與意願而定。相關規定在兩千年之間變動多次,而且只規範人臣,限制不了天子。何況,皇帝到場歸到場,朝臣未必能入場:明初的早朝只有四品以上的官員才能入殿,其他小官則在外面排排站14。清代前期皇帝的「臨門聽政」讓君臣同處於戶外空間,但皇帝位處於高高在上的寶座,而且不是坐在那兒讓官員們欣賞。雍正初年所規定的上朝奏事程序恐怕會讓同時代的美洲黑奴主人自嘆弗如:以戶部為例,即將向皇帝報告的尚書、侍郎、陪奏官先在東邊的階梯排隊跪著,尚書呈上奏本時須曲折前進到桌前跪著奉上,然後後退到柱子旁邊,跪下,(看著小抄)報告,奏畢起立 ,稍微後退,率領屬下的官員走下階梯15。在這過程中,趨前奏事的官員難免會想偷瞄皇帝,但他們都知道現場有專人負責監察、糾儀16。在禮遇士大夫著稱的宋朝開始,官員若在朝堂「趨拜失儀」或「行立遲緩」,會被罰一個月的薪俸17,清律也是規定「行禮差錯及失儀者罰俸一月」——對於「失儀」者,這是最低限度的懲罰。若嚴格按照《禮記》的規範,在便殿面奏的朝臣也難有機會細瞧龍顏:臣子面對皇帝時,視線範圍應限於衣領以下、腰帶以上的部位;換言之,不可正視皇帝的臉18。

簡言之,宮廷中人未必個個認得皇帝的長相,而在皇宮之外,更鮮少人有機會一識天子龍顏。是以,即使明成祖廣貼告示,重金懸賞,鼓勵看見惠帝者通風報信,也是枉然。古代不乏天子微服外出而不為常民所識的故事,例如出外打獵的遼聖宗遇到年輕的耶律韓八,詢問其來歷;有眼不識天子的耶律韓八隨便回答19。微服出宮之目的不一:陽光派狩獵登山,工作狂探查民情,享樂一族如漢成帝與宋徽宗則經常在市坊飲酒尋歡。宋徽宗曾徹夜不歸,第二天無法出席朝會,向群臣謊報病假。漢成帝則經年累月地「獨與小人晨夜相隨,烏集醉飽吏民之家」,致使文武百官常常不知老闆到底人在何方20。

也喜歡趴趴走的明武帝投錯胎、入錯行。這個業餘冒險家三番兩次企圖溜到內長城之外,守關的御史張欽為避免英宗在土木堡被瓦剌俘虜的舊事重演,堅持不放行,甚至拔劍恫嚇皇帝派來的宦官。武帝不死心,又一次偷溜出皇城,夜宿牧羊人家舍,翌日白天趁隙快馬飛奔闖關成功,害那追趕不及的張欽放聲痛哭21。明武宗命短,惹事生非的紀錄卻長落落22。在另一次微服遠遊途中,他從大同前往太原,抵達時城門已閉,守城官兵自不會為這個來路不明的人開門。吃了閉門羹的皇帝悻悻然回京,下令捉拿所有該為此事負責的官兵。布政司的小公務員何麟自告奮勇,請巡撫讓他獨自去頂罪。到達北京後,何麟寫報告給皇帝,說自己「罪該萬死」,接著話鋒一轉,數落皇帝不顧國家安全,沒發交通管制的公文,而且明明是條龍卻穿得像魚:

但陛下輕宗廟社稷而事巡游,且易服微行,無清道警蹕之詔,白龍魚服,臣下何由辨焉23。

何麟繼而搬出東漢前例:光武帝出城打獵,三更半夜才回家;守城的官員郅惲堅持不開城門,皇帝事後獎賞郅惲,嘉許其守法行為。明武宗顯然被何麟說動,且聽懂他在討賞,賞了他六十大板。

漢成帝、宋徽宗、遼聖宗、明武宗的這些事例皆記載於正史。稗官野史與筆記小說裡有更多或真或假的情節,包括正史不會描寫的口渴帝王。例如唐德宗在夏天微服出行,在西明寺歇腳,向寄宿寺院的宋濟討茶喝;準備參加進士科考的宋濟正忙著抄書,對皇帝說,鍋子正在煮水,那喝起來有茶味(可見鍋子從沒洗乾淨過),自己舀24。漢武帝的遭遇更慘,他在京城東方約180公里處投宿旅店,旅店老闆覺得這傢伙一看便知非屬善類,老實不客氣地對他說:「你身高體壯,應該好好種田;怎麼會在晚上帶著一票人佩劍外出呢?這不是打算行搶,就是想強姦婦女吧!」又餓又渴的漢武帝沒答話,只是問老闆有沒有漿可喝;老闆回說「我沒漿,只有尿25」。

石像與金幣

身處二十一世紀的人經常(甚至天天)看到國家元首出現在大大小小的螢幕上。在照相術發明之前,情形完全相反:除非身處迷你小國,大多數被統治者畢生難有機會見到其君主的清楚長相。

古羅馬的情況比較特別:有錢有勢者好於廣場等公共空間展示自己或自家人的雕像,軍政領袖自不會落於人後。在共和時代,矗立羅馬廣場上的雕像一度多到使政府不得不祭出禁令,限定受元老院或人民認可的人物才有資格進場26。當然,皇帝地位尊崇27,其人像理應在公共空間有一席之地。許多雕像至今猶存,羅馬史教科書編者因而有不少當時的君主雕像照片可供挑選——漢代史的皇帝像則只有想像畫、寫意畫可用。

古典時期的希臘雕刻藝術已相當發達;對於羅馬共和時代的藝匠,雕像「像不像」早已不是問題,「寫實或美化」的選擇才是28。就此觀之,走在大街上的羅馬皇帝即使穿著打扮如平民,被路人發現的機率應該不低。不過,這種狀況僅限於羅馬與少數大城。羅馬帝國成立時領土面積為275萬平方公里(台灣的76倍,略大於今之哈薩克),而且帝國在環地中海沿岸向外開展,全盛時更達500萬平方公里。在鐵路等現代交通工具普及之前,除非發生重大天災或戰亂,農業社會多數人的移動範圍相當有限,畢生未曾走出所屬的市場圈(甚至村莊)者大有人在。雖說「條條大路通羅馬」於史有據,但羅馬畢竟不是麥加;況且,真能走趟朝聖之旅的伊斯蘭教徒實屬少數。

「人兩腳,錢四腳」,這句台灣諺語於今仍然適用。古羅馬皇帝無一到過中國,但他們發行的錢幣輾轉流通到西安29。公元前第五世紀的波斯帝國已將帝王肖像鑄在金幣上。其後,印度希臘王國、古羅馬帝國、拜占庭帝國、乃至於大英帝國都製作過這種型態的金屬硬幣。可能受禁止崇拜偶像的伊斯蘭文化影響,公元第七世紀以後至英國殖民統治之前,印度各政權的錢幣罕有人像。至於更遠的中國,從秦始皇到溥儀,皇帝頭像未曾出現在錢幣上30。日、韓規制亦然。

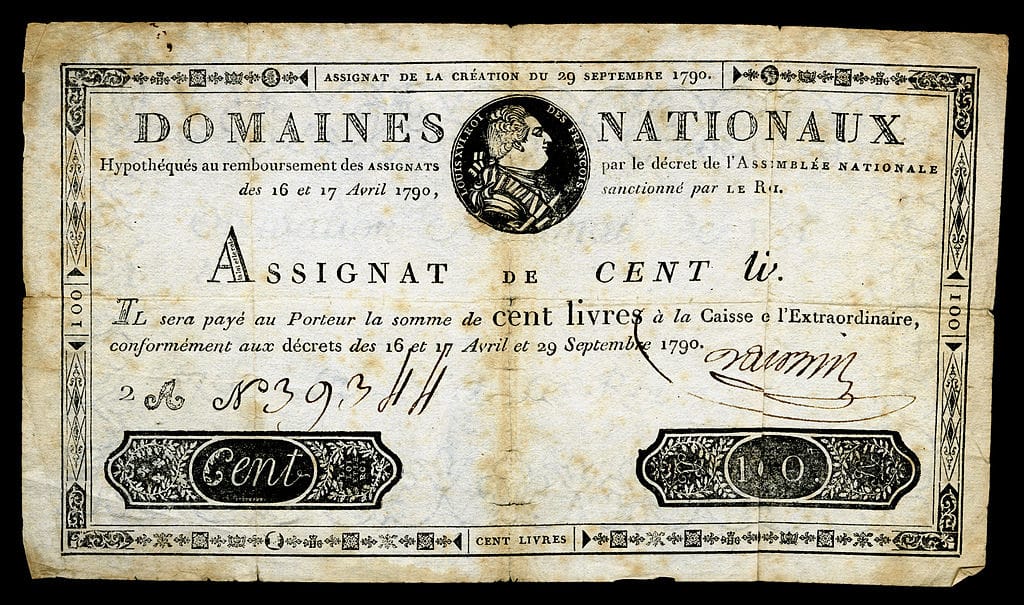

右:1788年金幣上的路易十六。Source: National Numismatic Collection, National Museum of American History/Wikimedia Commons, 🅮.

鑄於硬幣上的帝王頭像面積極其有限31,而且大多為概略輪廓,難以作為人臉辨識的憑據,除非帝王長相夠特別。兩百多年來,有此傳說:意圖變裝潛逃出國的路易十六在驛站被人發現,他就是金幣上的那個傢伙,因而在到達邊境前被攔截,遣送回巴黎。出逃失敗(1791年6月21日)一事千真萬確,金幣的部分則不符史實。

為紀念大革命兩百週年而拍攝的鉅片《法國大革命》(La Révolution française,1989)上映以來,更多人相信,就是這枚金幣上的頭像害了路易十六。其實,當時宣稱在驛站發現國王的Jean-Baptiste Drouet在作證時所說的是紙幣32。

不論在金幣或紙鈔上,路易十六的頭像都是側臉概貌:莫怪乎Drouet會說,他因為不敢確定,所以向曾任職於凡爾賽的市府官員Farcy查證,路易十六的鼻子是否特別長(按:這真的與小木偶的故事無關)。包括Drouet所言在內,當時之證詞紀錄在在顯示:不知國王長相的「子民」多的是。甚至,明明國王就在眼前,地方政府人員卻無法確認。在Varennes市政府的一份筆錄中,跑路的路易十六被攔截拘留後,對滿臉問號卻欲言又止的官員主動招認:「是的,我是國王;這是王后、這些是王室家庭成員33」。

以法國當時的製版印刷技術,1790版的紙鈔肖像的品質算是低階。在路易十六出逃失敗的四個月之後,猛開印鈔機的法國政府所印的新鈔證明這只是個「為或不為」的問題。

甭說十八世紀末,西歐的版畫與印刷技術在十六世紀已可相當清楚地呈現容貌神態。然而,僅就法國(當時科技文化最先進的國家之一)而言,除了嗜好秀自己的路易十四以外,國王肖像的複製長期受王室的刻意管制。不論是單張版畫或書籍插圖,其生產量受限,而且傳播範圍以菁英階層為主34。是以,儘管技術上已能夠大量複製寫實圖像,君主之肖像並未因而得以普遍傳播。對於飽受狗仔騷擾的英國王室成員而言,那應該算是個令人嚮往的美好年代吧…可惜,回不去了。回不去,並不只是因為時光無法倒流到十八世紀,更因為發生於十九世紀的革命性變化徹底重構了君王肖像的產製與傳播。

首先是照相術的發明(1822)與應用。初期的照相術並未直接促成改變,1850年代以後的複製技術(尤其是照相製版)方使影像的快速大量生產成為可能。其後,在照相術的基礎上另闢蹊徑而發明的電影在1895年正式登場,新聞影片與宣傳片旋即應運而生。動態影像在其後的五十年間漸成視覺傳播的主流。

不過,技術的應用是另一回事。拿破崙三世於1859年首開先河,開始利用新式影像複製技術來營造、傳播自己的領袖形象;一向善於利用傳媒的英國維多利亞女王在1860年跟進35。德國的威廉一世(Wilhelm I)則始終持保留態度,甚至連意欲索取皇帝玉照的學校都須個別提出申請,而且官方在派員調查其政治傾向後才決定准否。其繼任者則選擇順應席捲歐美的政治文化潮流36。法德兩國相較,相差了四分之一個世紀。

觀念的轉變是關鍵。

機械複製影像的問世適逢歐美基本政治觀念的重構。由資本主義與現代科學引發的「世界觀之祛魅」(disenchantment of the world)在十八世紀後半期開始動搖傳統的政治構造。統治者的正當性(legitimacy)越來越難立基於天命或神意之類的超自然秩序,取而代之的新典範是今日普遍被視為理所當然的人民(people)主權與國族(nation)主權這兩個往往被混用的觀念——尤其是用以建構民族國家(nation-state)的國族主權觀念37。美國獨立戰爭與法國大革命相繼證明了他們所提出的新觀念絕非那種只會停留在紙面上的理論空談。這兩個爆發點僅相隔十三年的重大歷史事件揭示各國統治者遲早須面對的問題:能否繼續維持自古以來的那種從天而降(實際上是世襲自往昔征服、掠奪或讓渡的成果)、由上而下的權力構造?如果被統治者遲早起而顛覆之,是否要斧底抽薪,改採民主制度,將國家權力與被統治者之支持放在天平兩端,動態地維持平衡?

不論選擇哪一條路,統治者均被迫面對世界觀的轉型以及到處傳播滲透、勢不可擋的新政治觀念38。於是,以境內全民為對象的常態性政治宣傳開始被視為延續政權的必要手段;另一方面,國族畢竟是個抽象的「想像的共同體」,需要以具體的人、物作為代表,以利歸屬感的召喚與投射——尤其是由有血有肉的個人來體現(incarnate)之。國家元首位處這兩種需求的交集,其肖像與身影不僅懸掛於政府機關與學校教室,且搭上了大眾傳播發展的歷史列車,頻繁出現在每個國民的視界之內39。這些影像的製作品質、生產數量與傳播能力當然均遠勝於十八世紀的印刷品。至於已在貨幣上存在兩千多年的君主肖像,它們並未消失,但變成新體制中的一種可有可無的舊式工具。貨幣肖像不只手法老氣,而且改版的速度太慢:諸多新技術大幅加快人類生活的節奏以及資訊的生產傳播——正因如此,頻繁出現成為必要。

除非物質條件嚴重不足,二十世紀的每個獨裁者皆藉利用這套體制來塑造個人崇拜。他們切入宗教影響力衰退而騰出的空位,將自己塑造為新神祇,利用這種新式的政教合一,鞏固權位40。在照相術問世整整一百年後奪權成功的墨索里尼可謂這種現代獨裁統治的祖師爺之一41。諷刺的是,這個長期用以鞏固其權威的手段到頭來害他在逃命時無法遁形。

馬車與黃袍

墨索里尼倉皇出逃,追緝者輕易地將他從眾多德國士兵之中揪出來。路易十六的情況相反:逃亡計畫籌備多時,而且謹慎到連書信聯絡都不忘加密42。服裝打扮配合假護照上的身份,撤除一切王室徽章印記。變裝後,他們還真的瞞了不少人,甚至在落網之初還能堅持假身份,逼得Varennes市政府半夜傳喚證人前來指認。他們功虧一簣。為什麼?

馬車型式是一大敗筆,甚且可謂主因。按照最初的規劃,王室一家四口與隨扈分乘兩輛四人座馬車;但王后堅持有難同當、全家共乘,於是更改計畫,特別訂製一輛六人座馬車。偌大的車體加上重量可觀的寶貝家當後,行進速度大打折扣,而且在途中一度因橋寬有限而造成擦撞,不得不停車修理43。更要命的是,這種規格的馬車在其逃亡路線上較少見,而且,他們這一輛又是特別訂製、首度上路的漂亮新車,所以國王一家即使全程躲在車廂中,一路上還是難免引人注意。幸有這個顯眼的線索,追捕者得以定位他們的獵物——起初茫無頭緒的巴黎國民議會後來發出的通緝令所指定的攔截對象正是一輛以六匹馬曳行的馬車44。

這個故事揭示一個簡單道理,容貌並非獵捕君王的不二依據。先前提到的紀信即是以交通工具來誘使楚軍誤信車中人是劉邦。不惟君王,將相亦然。2020年初,美國使用無人機在巴格達獵殺伊朗將軍Qasem Soleimani時,鎖定的是其座車。兩千多年前的張良也是打算連車帶人一併解決:「〔張良〕得力士,為鐵椎重百二十斤。秦皇帝東游,良與客狙擊秦皇帝博浪沙中,誤中副車45。」。宋徽宗經常換穿便服、坐小轎子偷溜出宮去「與民同樂」,自以為人不知鬼不覺。由於有人不慎洩漏,他的休閒活動成了京城內公開的秘密,秘書省官員曹輔乃警告大老闆說,人們一看轎子上的裝飾便知是你,一傳十,十傳百,滿城皆知皇帝在什麼時候行經哪一條路46。徽宗運氣好,未遇行刺;好運玩完後,亡國遭俘受辱,剛好而已。此是另話。

謀刺法國國王亨利四世的兇手François Ravaillac也是鎖定國王專用的交通工具。此人窮困潦倒,連兇刀都是偷來的,當然不可能像張良那樣大費周章。他在國王座車駛出羅浮宮後,一路尾隨。輕車簡從的亨利四世才前進了五百公尺即遇到交通阻塞,困在老巴黎的狹窄街道,隨扈們為了驅散路人而遠離馬車,一路尾隨的兇手乘機跳上車,行刺得逞。

亨利四世的前任亨利三世也是遇刺身亡,但手法情境大不同。兇手是個道明會修士,他謊稱有要事須面報國王,透過國王之親信Jacques de La Guesle47引介而入宮晉見,並以事屬機密,須與國王近身談話為由,製造機會行刺。在這個案例中,刺客不必事先認得國王的長相,而國王也不可能派個(不見得存在的)替身去聽取密報。

先取信於國王親信,藉故靠近行刺的目標:荊軻刺秦王的計謀亦是如此。兩千多年來,沒有任何史料告訴我們,荊軻在行刺之前見過秦王。事實上,秦國官員讓他進入作案現場後,他從眾人的服飾,一眼即能辨識行刺的目標。

在上古時代,服飾已是身份地位的識別證,亦是權力的象徵。帝王服飾須彰顯其至尊地位,自應與眾不同。距今五千多年的埃及王Scorpion二世頭上高聳的「白冠」讓人遠看便知其身份。時至今日,「加冕」仍是歐洲各王國王權移轉儀式的核心。除了皇冠,尚有現代人較不注意的帝袍。透過BBC的電視轉播,人們可觀看1953年英國女王伊莉莎白二世加冕典禮的完整過程:她身著一襲白袍進場,在換著王袍後才登上王位,接受加冕。除非倉促即位,接受加冕者身上穿著的必是符合帝王身份的服裝。

帝王衣袍的重要性不亞於王冠,它亦被視為權力的象徵。公元238年共治的兩位羅馬皇帝Pupienus與Balbinus遭造反的禁衛軍逮捕後,其皇袍立即被剝除;兩人遭羞辱,然後被押著步行穿越羅馬市中心至禁衛軍營區,在營區內遇害48。強制卸除帝袍,這是象徵性地剝奪皇權,是以,後續的暴力是針對兩個平民,不是犯上。在此之前,羅馬禁衛軍多次介入帝國政治,除了謀殺過四個皇帝,還曾經擁立過五個皇帝。後周帝國禁衛軍則客串扮演kingmaker。公元960年初的一個清晨,他們幫剛起床的指揮官穿衣,穿的不是戰袍,而是皇帝才能穿的黃袍。時至今日,儘管民選國家元首沒有皇冠,而且幾乎都無特定的專屬服裝,但歐洲語文以指稱其就職典禮時的正式用字investiture(英、法)、Investidura(西、葡)、investitura(義)、Investitur(德)、Investituur(荷)等等皆源自拉丁文的vestis(衣、袍)。

若無那件神奇戲服,趙匡胤的政變只不過是重演掠奪幼主大位的老戲碼。跟所有的魔術一樣,它建立在某個認知結構之上。在公元第一世紀末以後的中國,帝服既是權力的象徵,亦是整套輿服制度的旗艦。先秦儒家已主張按照古禮,規範各政治社會各階層的服飾與車輿形式,以彰顯、維持上下尊卑之序。歷經數百年的競爭,儒家在漢代漸佔上風。東漢的第二任皇帝(明帝)在公元59年下詔,以《周官》、《禮記》為本,明定統治集團各階層應使用之車輛與服飾49。其定制其實多少受到陰陽家的影響,尤其在顏色的選擇上。拼湊兩套系統的主要依據是周易《繫辭》的這句「黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治,蓋取諸乾巛50」。自此之後,服飾規範及其樣式設計被視為一種順應宇宙秩序的安排,或者說,整合在「天子受命於天,天下受命於天子51」(翻譯:上天派皇帝來統治全世界)的權力正當性論述架構之中。

隋文帝在其統治初期重建這套因長期政治動盪而變異的制度。唐初,相關規定更延伸到庶民階層,可謂加強版。後來的宋、明、清都換湯不換藥地襲用這套體制,直到清帝國結束營業為止52。天子黃袍是這套體制的產物,它最初出自唐高祖的手筆:

武德初,因隋舊制,天子宴服,亦名常服,唯以黃袍及衫,後漸用赤黃,遂禁士庶不得以赤黃為衣服雜飾53。

在唐高祖時代,這規定尚有例外通融的配套;唐太宗則索性在公元668年規定「一切不許著黃」54。。到了明代,禁用的規定更擴張為:官民皆不可在服飾屋舍使用龍鳳紋與「玄黃紫三色及蟒龍飛魚」,違禁者「杖一百、徒三年」,全家押解京師,受託製作的工匠則「杖一百55」。

既然中國皇帝服裝與眾不同且循明文規定製作,謀刺者僅憑衣著即可辨識目標,不必事先知道其長相。同理,皇帝大可以指定跟自己身形相似的太監,讓他身著皇帝冕服當替死鬼——此即先前提到的後醍醐天皇與山内一豐所採取的障眼法。這替身的面貌不必像皇帝,反正刺客很可能對皇帝容貌一無所知——同理,換下「制服」、走出皇城的皇帝極易隱藏真實身份,一如先前提到的漢成帝、遼聖宗、宋徽宗、明惠帝、明武宗以及傳說中的漢武帝與唐德宗。當然,替身身邊應當擺一批衛士宦官二十四小時跟班,否則一看便知是假。此乃易事,因為宮內多的是人手;真正的麻煩是,若在平時平日使用這套障眼法,必會在皇宮朝廷之內製造許多困擾,例如,公卿嬪妃所誤認、跪迎的「皇帝」竟是個奴僕級的閹人。此種真假皇帝的把戲會在宮廷內顛倒尊卑,這不僅是講究身份制度的階層社會所不容,且被儒家視為有顛覆政權之虞56。更重要的是,帝服被視為權力的象徵。不必孔子警告,鮮少掌權者不知這個道理:「唯器與名,不可以假人57」。

宮廷與戰場

若是在特定的時間場合才用替身呢?比方說:接獲密報,預知有人企圖趁皇帝聽朝時行刺,由替身代班。事實上,歷代這種集會可隨時取消(明神宗蹺班二十年,沒人能逼他就範),所以根本沒必要找替身代班。地方官員與四夷使者的朝覲亦然:老大本來就不必遷就小弟。若是祭天祭祖呢?在這種場合使用替身,有不敬之嫌。多數皇帝不敢藐視其權力的正當性來源;然而,敬畏的程度因人而異。陳後主每次必請病假,大臣勸告如耳邊風58。事實上,史上不乏指派王宮大臣代班之例。明世宗在1558年冬至指派宗室成員代為祭天,官史完全未記載皇帝的請假理由59。明神宗在位初期曾派官員代替他祭社稷,理由很好:皇帝車駕陣仗太大,勞師動眾;但首輔張居正反駁說,這是大事,臣民沒人有資格喊累。老師都這樣講了,神宗只好乖乖照辦60。到了萬曆後期,神宗也曾效法李後主請病假61——沒關係,反正張居正早已去見孔子。綜觀二十五史,渾號「睡王」的遼穆宗似乎是最有誠意的一位:他在即位後的第十三年九月「以青牛白馬祭天地」,隨後留在野外喝一整晚的酒(不是一整「碗」);翌日,再「以酒脯祭天地」,繼而喝一整夜,直到酣醉…62

在戰爭的情況下呢?由於司馬遷的記載,後世皆知,紀信乘坐劉邦座車而成功欺敵。其後兩千年多期間,誰曾仿效過這位先烈?

事實上,曾御駕親征的皇帝不多;親征者未必赴前線,而且會像北魏太武帝那樣衝鋒陷陣63的皇帝更少——望遠鏡在十七世紀初傳入中國,而且敵方即使有這種高科技裝備看得到遠方的皇帝,也沒有射程夠遠的武器可用。總而言之,皇帝身陷險境的機率不大。土木堡之變是愚蠢程度罕見的奇案,值得仔細觀察:明英宗不顧文武大臣反對而親征,且任由不懂軍事的宦官王振操盤。敗仗連連不足為奇;怪奇的是,王振竟讓撤退中的大本營在無險可守的戰場前方橫向移動,以致遠征軍在指揮部幾乎全員陣亡之餘,還奉送一個皇帝給敵國當人質。瓦剌在戰場擄獲的明英宗如假包換,不是替身——《明實錄》、《明史紀事本末》、《明史》均未提及英宗陷敵重重包圍時使用替身——,所以大明帝國不得不趕緊把英宗之異母弟朱祁鈺推上皇位,以免番邦挾天子以令帝國。

近三十年來,中國有些官民著述宣稱,當時隨英宗出征的四川道御史申祐「代帝殉難64」。這些作者並非憑空捏造;問題是,他們所根據的最早、且最主要的資料是清乾隆年間的《貴州通志》(1741)中所載之蕭重望奏疏,而蕭重望考上進士時(1586),土木堡之役(1449)已是130年前的故事,換言之,本即屈指可數的戰役倖存證人皆早已作古65。那篇奏疏所謂的查證所得的訊息源頭除了傳聞,還是傳聞。最可怪的是,這種忠烈事蹟向來會被官方特意表彰,但是從英宗開始,直到大明覆亡,帝國朝廷完全隻字未提。退一步看,設若《貴州通志》的敘述屬實,它正好證明,身在戰場的明英宗本來沒準備替身,直到身現重圍時才緊急徵人:

危亡旦夕,上命:「羣臣中,選有與朕貌相合者,不妨代朕乘輿,庻脱朕難。」衆推申侍御〔申祐〕與君貌若相似。即命以身代天躬,乘鑾遠馭,保帝駕以全歸66。

土木堡之變時,帝制已在中原地區存在一千七百多年,累積經驗之多,自不待言。在明英宗之前,有十多名皇帝因征戰失敗或京城陷落而被俘、被殺,包括晉懷帝、前趙末代皇帝劉曜、冉魏唯一的皇帝冉閔 、前燕幽帝、前秦之宣昭帝與高帝、南燕末主慕容超、後秦末主、夏國亡國之君赫連定、北魏孝莊帝、南唐後主等等。這些人的天子生涯完結篇裡亦皆未出現保皇替身。明惠帝在逃出皇宮時,皇宮起大火,事後現場只見皇后屍體,無皇帝蹤跡,換言之,這個故事也沒有替死鬼。為什麼?因為指定替身在大難臨頭時全跑得比主子還快?還是,本來就沒李代桃僵的應變準備?

緊要關頭時不見替身,平日沒事時才有?這未免太荒謬。

誠然,沒有紀錄,未必就沒有。不過,中國皇帝們的傳記倒是提供了另一條線索,它提示我們,更值得探究的是:對皇帝而言,替身到底有什麼用?

從秦始皇到溥儀,中國出了五百五十多個皇帝,死於非命者超過百人;其中被俘或/與被廢之後被斬草除根的有四十多人,在任內遇害喪命者則約有五十名。第一類的皇帝在失去大權的同時,即失去了最高規格的人身保護,而且大多失去自由,任人宰割,所以在此可排除而不論。第二類則是典型的弒君,每十個皇帝就有一個人因此喪命。理應受嚴密保護的皇帝竟有這麼高的他殺死亡率,為什麼?莫非「惜哉劍術疏」的荊軻失敗之後,不僅刺客輩出,而且多的是武藝精湛、萬夫莫敵的高手?

實情足令武俠迷失望:每個弒君案例均無此等厲害角色的蹤影。這些命案的主謀不乏皇親國戚,其中且有人(如完顏亮)採一貫作業,弒君簒位無縫接軌。此等地位的人大多有能力重金雇用劍術高手,但事實上無此必要。近水樓台先得月:不論地位高下,這些弒君案的主謀皆認識被害者,且關係匪淺。以下列舉部分案例:

| 命案主謀 | 遇害的皇帝 |

|---|---|

| 文武權臣 | 秦二世、晉安帝、隋煬帝、元明宗 |

| 京城守衛司令 | 南齊皇帝蕭寶卷、南吳烈祖 |

| 宦官 | 北魏太武帝、唐敬宗 |

| 死者之寵臣友伴 | 劉宋後廢帝、後燕惠懿帝 |

| 死者之岳父 | 前趙隱帝 |

| 死者之叔 | 閩康宗 |

| 死者之姪 | 梁元帝 |

| 死者之堂兄弟 | 成漢哀帝、金熙宗 |

| 死者之兄弟 | 前趙廢帝劉和、南漢殤帝 |

| 死者之子 | 劉宋文帝、北魏道武帝、後梁太祖、西夏景宗 |

| 死者之母 | 北魏孝明帝 |

| 皇后嬪妃 | 晉孝武帝、唐中宗 |

| 某宮廷人士(如太后) | 清德宗 |

弒君的皇親國戚有些是權臣,例如毒死漢質帝的大將軍梁冀是太后之弟,金熙宗命案的元兇是死者的那個擔任右丞相的堂弟完顏亮;有些凶案的主謀不只一人,例如北魏孝明帝喪命於太后與軍頭鄭儼(太后的情夫之一)的共謀67。這些弒君首謀或身處大內,或有能力把毒手伸入宮廷(例如調動禁衛軍造反,或有宦官當內應或兇手)。不論親自動手或有人代勞,謀弒者都熟門熟路,且能掌握下手時機與皇帝行蹤,甚至有人能設下誘殺陷阱,讓皇帝自己走進去68。是以,皇帝即使全天候配置百名替身,還是無濟於事,防不勝防。正因如此,金熙宗就寢時,佩刀必置於床上。小心翼翼至此,仍難逃一劫:刺客於深夜入其寢宮,被吵醒的皇帝卻找不到佩刀:原來他最信任的貼身內侍也加入謀殺行動,事先偷走了它69。

按照常規,中國皇帝不論身在何方,皆受層層禁軍衛士護身。皇城裡裡外外尚有重重門禁,幾乎不可能像小說影劇所描寫的那樣,會有黑衣刺客在暗夜飛簷走壁,在偌大的皇城禁區中70找到行刺的目標。兩千多年的帝制期間,這種武俠劇情節未曾出現於史書。然而,多數被謀殺的皇帝卻是在皇城之內遇害,這是因為真正的危險人物就在裡面,連宮女都可能成為兇手71。能成事的刺客不必練輕功(功力足以躍上十公尺高的城牆即可),他所需要的是:跟刺殺金熙宗的那幫人一樣,串通大內人士配合開門——準備周詳者就能像他們那樣,在三更半夜輕鬆直達皇帝床邊。其實,多數的弒君案沒這麼費事,因為兇手或住在宮中,或可堂而皇之地進出大內——有幾個皇帝(如明光宗)的死亡甚至迄今仍無法被判定為病死或他殺72。對於中國皇帝而言,最安全的地方就是最危險的地方。

- 「敵をあざむき、身代わりとするため、主君と同じ服装をさせた武者」(《大辭林》,第三版,2006)。 ↩︎

- 「敵の目を欺くために、大将などと同じ服装をさせた身代わりの武者」(《デジタル大辭泉》,第二版,2012)。 ↩︎

- 原文:「Had three times slain the appearance of the king […]」(William Shakespeare, Henry IV, part 2, act 1)。 ↩︎

- Peter Neville, Mussolini, 2nd ed., London, Routledge, 2014, pp. 211-212. ↩︎

- Patricia Ebrey, “Portrait Sculptures in Imperial Ancestral Rites in Song China,” T’oung Pao/通報, Second series, vol. 83, fasc. 1/3, “State and Ritual in China”, 1997, p. 46. ↩︎

- 同前註。 ↩︎

- 「凡私家收藏玄象器物、天文圖讖、應禁之書及歷代帝王圖像、金玉符璽等物者,杖一百」(《大明律》,禮律,儀制)。 ↩︎

- 參閱:賴毓芝,〈文化遺產的再造:乾隆皇帝對於南薰殿圖像的整理〉,《故宮學術季刊》,26卷,4期(2009年6月),頁75-110。今日所見的中國皇帝畫像之中,唐代之前的部分幾乎都是唐以後的想像畫。明代的部份則缺惠帝與末代皇帝思宗,亦無被復出英宗趕下台的代宗。 ↩︎

- 《史記索隱》:「漢舊儀云:『皇帝輦動稱警,出殿則傳蹕,止人清道。』」 ↩︎

- George Timkowski, Travels of the Russian Mission Through Mongolia to China, vol. 1, London, Longman, 1827, p. 339. 這種嚴格規定在同治在位的最後一年開始略有放寬,見China Telegraph (London), 23 June 1874。光緒時甚至有人趁皇帝出京謁祭祖陵時攔駕申冤。見:The Chinese Times (Tientsin 天津), 12 April 1890。 ↩︎

- 杜佑,《通典》,職官一。 ↩︎

- 《大元聖政國朝典章》,卷7。 ↩︎

- 《清史稿》,卷七,本紀七,聖祖本紀二。 ↩︎

- 《明史》,卷五十三,志第二十九,禮七,常朝儀。 ↩︎

- 《清史稿》,卷八十八,志六十三,禮七,嘉禮一,御門聽政。 ↩︎

- 同前註。 ↩︎

- 《宋史》,卷一百一十六,志第六十九,禮十九,賓禮一,常朝儀。 ↩︎

- 「天子,視不上於袷,不下於帶。」(《禮記‧曲禮下》)。 ↩︎

- 《遼史》,卷九十一,列傳第二十一,耶律韓八。 ↩︎

- 《漢書》,卷27中之上,卷二十七中之上,五行志第七,貌羞,服妖。 ↩︎

- 《明史》,卷一百八十八,列傳第七十六,張欽。 ↩︎

- 正德皇帝的實際行為迥異於傳說中的梅龍鎮故事,例如在正德十二年秋天時,「〔江〕彬從帝,數夜入人家,索婦女。帝大樂之,忘歸,稱曰家裏」。次年,趁逐一祭拜明帝陵墓時,沿途「掠良家女數十車,日載以隨,有死者」。事見《明史》,卷三百七,列傳第一百九十五,佞倖,江彬。 ↩︎

- 《明史》,卷二百九十七,列傳第一百八十五,孝義二,何麟。 ↩︎

- 《太平廣記》,貢舉三。 ↩︎

- 見《漢武故事》。旅店位於柏谷;據《水經注》(卷四,河水),在函谷關以南約七里處。 ↩︎

- Anna Tarwacka, The Roman Censors as Protectors of Public Places, 2014. ↩︎

- 這不妨礙羅馬禁衛軍締造弒君的世界記錄。 ↩︎

- 參閱:Rosemarie Trentinella, “Roman Portrait Sculpture: The Stylistic Cycle”, in Heilbrunn Timeline of Art History, New York, The Metropolitan Museum of Art, 2000. 另,秦代兵馬俑之擬真程度在東亞的藝術發展過程中如天外飛來一筆,製作水準相近的人俑亦見漢初皇陵附近的西漢前期漢墓。從目前已知的考古證據來看,這些人俑的技術可能由系出古希臘傳統的匠師引入。就本文所關注的面向而言,耐人尋味的是,古羅馬人在公共廣場展示人像,而秦漢帝國則將之埋入地下。 ↩︎

- Warwick Ball, Rome in the East: The Transformation of an Empire, London, Routledge, 2000, p. 137. ↩︎

- 首度出現人像的是1909年的「大清行兑換券」,選用的是李鴻章肖像。翌年發行時,主角換成攝政王載灃,他是首位出現在古中國國幣上的皇族,也是最後一位。 ↩︎

- 路易金幣(Louis d’or)直徑2.8公分,與台幣五十元硬幣相同。 ↩︎

- 詳細而言,是「assignat」(指券)。參閱:Albert Vast, Sur le chemin de Varennes, Paris, A. Picard et fils, 1907, pp. 114-122. ↩︎

- Eugène Bimbenet, Fuite de Louis XVI à Varennes d’après les documents judiciaires et administratifs déposés au greffe de la haute cour nationale établie à Orléans, Paris, Didier, 1868, p. 112. ↩︎

- 十六世紀初的法國王室即刻意限制國王畫像之流通。參閱:Antonio Pinelli, Gérard Sabatier, Barbara Stollberg-Rilinger, Christine Tauber and Diane Bodart, « Le portrait du roi : entre art, histoire, anthropologie et sémiologie », Perspective: la revue de l’INHA, 1, 2012, pp. 21-22 。在路易十四的大秀自我形象之後,路易十五與路易十六兩代的王室回歸保守,在生產遠較消極,亦較吝於准許業者的複製請求。見: David Beaurain, « La fabrique du portrait royal », in L’Art et les normes sociales au XVIIIe siècle, Paris, Éditions de la MSH, 2001, pp. 241-260. ↩︎

- John Plunkett, Queen Victoria: First Media Monarch, Oxford/New York, Oxford University Press, 2003, pp. 150-161. ↩︎

- Eva Giloi, Monarchy, Myth, and Material Culture in Germany, 1750-1950, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 246-247. ↩︎

- 人民主權的理論基礎初見於盧梭的《社會契約論》(Du contrat social, 1862)。此書一出,立即在法國遭禁。倘言對法國大革命的直接影響,修道院院長Sieyès發表於1789年初的小冊子《什麼是三級會議》(Qu’est-ce que le tiers état ?)應有過之而無不及。雖然人民主權在理論上較嚴謹且放諸四海皆準,但在十九世紀的歷史脈絡中,Sieyès的國族主權觀念在實務上較受青睞而蔚為主流。盧梭關於「人民」的界定較抽象,國族主權觀念則較易為常民大眾理解,且易在大革命時期的戰爭情境下得到共鳴。相對於訴諸理性、以契約關係建構的「國家」,訴諸情感的「國族」有遠較強大的號召力。國族主權模式不僅在法國大革命中被初步實現,且在其後百多年在歐陸逐漸取代傳統的君權神授——較務實的王室藉以將國家體制轉型為君主立憲,而這類事例亦可闡明,人民主權由於顛覆力強且難馴化,所以難為既得利益者接受。國族主義席捲全球,連建國時隔洋呼應《社會契約論》的美利堅合眾國後來也在內部營造國族認同。 ↩︎

- 這個政治觀念的革命反應在字義的變遷上:今日英文的sovereignty(主權)源於法文的souveraineté。此法文字在中古末期本指君王(souverain)的權力,後於十七世紀時開始兼指國家的獨立自主(例如Guez de Balzac在1631年著作Le Prince中的「souuveraineté de la Grece」〔希臘的獨立自主〕),而歷經法國大革命以降的百餘年震盪之後,sovereignty、souveraineté等字幾乎完全甩掉了「君權」。 ↩︎

- 亦即透過運作場域相重疊的各種意識形態國家機器(appareil idéologique d’État )。以往的君王按例出現於重要的權力儀式場合,見證者主要為統治集團上層人士;現代儀式如就職、國慶等典禮之影像則向全民放送。 ↩︎

- 儘管教義禁止偶像崇拜,伊斯蘭國家的獨裁者們亦襲用這種源於西方的統治技術。 ↩︎

- 在這方面,較早掌權的列寧遜於墨索里尼(列寧圖像常出現於蘇聯政治宣傳,但這些宣傳大多生產於1924年之後)。列寧從掌權到病死的時間不長,且非以個人權力作為終極目標。接續其位的史達林則不然。在政治性格上,史達林與希特勒較似墨索里尼,但他們的影響力較大,政治宣傳的能量與手段亦更高明,因而後世較少注意相形遜色的墨索里尼。 ↩︎

- “Une lettre cryptée sur la fuite de Louis XVI à Varennes mise en vente“, Le Figaro, 16 May 2018. ↩︎

- 參閱Albert Vast, Sur le chemin de Varennes, op. cit., pp. 25-26。他們比預定計畫遲到三小時以上,錯過等著接應斷後的勤王騎兵,致使在他們出逃十小時之後才展開的追緝網得以彌補落差,在最後關頭捕獲成功。事實證明有實戰經驗的de Bouillé將軍起初力勸路易十六採用的雙馬車方案才是明智的。參閱Alexandre Dumas, La Route de Varennes, Paris, Michel Lévy Frères, 1860, pp. 31-32. ↩︎

- 命令全文抄錄於Etienne-Auguste Ancelon, La vérité sur la fuite et l’arrestation de Louis XVI à Varennes, Paris, E. Dentu, 1866, pp. 185-186. ↩︎

- 《史記》,卷五十五,留侯世家第二十五。有些人認為「副車」是秦始皇自保的障眼法(甚至進而推論後世的「駙馬」是皇帝替身)。此一解釋缺乏足夠的詳細文獻依據。張良與力士之所以未擊中目標,可能只是因為失手或未估準車速。 ↩︎

- 《宋史》,卷三百五十二,列傳第一百十一,曹輔。曹輔因此諫言而遭貶。 ↩︎

- 時為procureur général du roi près le parlement de Paris,亦即代表國王出席巴黎議會的官員。 ↩︎

- The Scriptores Historiae Augustae, with English translation by David Magie, London, Heinemann/Cambridge, MA, Harvard University Press, 1924, pp. 474-477. 另參閱Agnès Molinier-Arbo, “Notes sur la pourpre dans l’Histoire Auguste“, in Jean-Yves Guillaumin and Stéphane Ratti (ed.), Autour de Lactance : hommages à Pierre Monat, Besançon, Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité, 2003, p. 307. ↩︎

- 《後漢書》,志第三十,輿服下。 ↩︎

- 同前註。 ↩︎

- 董仲舒,《春秋繁露》,為人者天。 ↩︎

- 從後漢書到清史稿,中國歷朝正史只要有「志」,必有專述「輿服」的章節。 ↩︎

- 《舊唐書》,卷四十五,志第二十五,輿服。王夫之在《讀通鑑論》所謂的「開皇元年,隋主服黃,定黃為上服之尊,建為永制」(卷十九)迥異於《隋書》第十二卷的記述,亦不似本於《資治通鑑》。按照隋書所言,被規定著黃衣的是百官與軍人;皇帝則是「玄衣,纁裳」(《隋書》,卷十二,志第七,禮儀七)。後來閰立本所繪的隋文帝像衣著主色為黑、紅。可見唐代人不認為隋文帝以黃袍為標準服裝。 ↩︎

- 《舊唐書》,卷四十五,志第二十五,輿服。 ↩︎

- 《大明律》,卷十二,禮律,儀制。 ↩︎

- 「禮,上下之紀」(《左傳》,昭公二十五年。),「軌越則禮亡」(荀悅,《申鑒》),「禮亡,而政從之;政亡,而國從之」(《晏子春秋》,卷一。 ↩︎

- 《春秋左傳》,成公二年。實際上,「器」字作廣義解。 ↩︎

- 《隋書》,卷二十二,志第十七,五行上。 ↩︎

- 《世宗肅皇帝實錄》,卷四百六十六。 ↩︎

- 《神宗顯皇帝實錄》,卷五十二。 ↩︎

- 《神宗顯皇帝實錄》,卷三百六十一。 ↩︎

- 《遼史》,卷六,本紀第六,穆宗上,應曆十三年,九月庚戌。 ↩︎

- 北魏太武帝「臨城對陣,親犯矢石,左右死傷相繼,神色自若」(《資治通鑑》,卷一百十九。)。 ↩︎

- 「代帝殉難」一語出中國之《百度百科》中的條目。這種說法見於官方的《貴州省志:民族志》(2002);網路上覆誦此說的通俗性文章層出不窮,不及備載。 ↩︎

- 近年的論述亦常引用《思南府續志》(按:申祐生長於思南府)。此書作於清道光年間,無法佐證其作者參考引用的《貴州通志》。前一版的思南府地方志是嘉靖年間的《思南府志》(此邊境行政區的第一部方志),書中完全沒提到「代帝殉難」之事。 ↩︎

- 靖道謨,《貴州通志》,卷三十四。 ↩︎

- 《資治通鑑》,卷一百五十二。 ↩︎

- 例如後燕惠愍帝相信舅公蘭汗的安排,前往龍城外的宅邸而遇害。事見《晉書》,卷一百二十四。 ↩︎

- 《金史》,卷四,本紀第四,熙宗。 ↩︎

- 北京紫禁城的面積與高雄中山大學校區相若。 ↩︎

- 若非皇后及時趕到搭救,三十五歲的明世宗可能真的被幾個宮女聯手勒斃。事見《明史》,卷一百十四,列傳第二,后妃二,孝烈皇后。 ↩︎

- 光緒皇帝死後一百年,法醫鑑識其頭髮與衣物後終於證實他死於高劑量的砒霜(見鐘里滿〔等〕,〈國家清史纂修工程重大學術問題研究專項課題成果: 清光緒帝死因研究工作報告〉,《清史研究》,第4期,2008年11月,頁1-12),而不是單純的「疾」(《清史稿》,卷24)二十五史所記載的那些病死的中國皇帝當中,有多少人其實也是被毒死?這是永遠無解的問題。 ↩︎